それぞれの画像は、学術研究活動など非営利目的で個人的に利用することは自由ですが、転載・再配布などをされる場合は事前に許可を得る必要があります。詳細は取扱要領をお読みください。

171

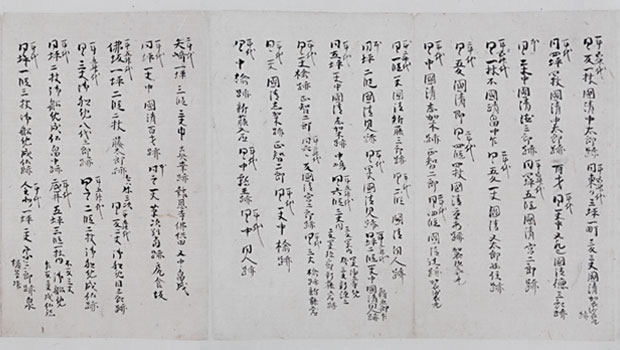

応永十一年(1404)十月十日

肥後郡浦荘地検帳 刊本220号(後半) (4/14)

阿蘇末社郡浦社の荘園であった郡浦荘(宇土半島の大部分をしめる)の室町初期における全貌を示す土地台帳。検注の結果を集成したもので、年貢・公事賦課の基準となる定田とそれに該当しない除田とを確定し、各田種を構成する地筆の土地情報(所在、面積、斗代<とだい>、作付、給人<きゅうにん>・作人<さくにん>など)を記す。それによると、惣御庄田代<そうごしょうたしろ>二三〇町四反一丈、うち定田<じょうでん>が一八二町八反四丈中、除田<じょでん>が四七町五反一丈中。定田は御佃<つくだ>分二町と公田<こうでん>分一八〇町八反四丈中からなり、公田分は大規模の村と名<みょう>と、極めて小規模の単位給地<きゅうち>で構成される。除田のうち仏神田は、①郡浦社・網田社など荘内の神社、②甲佐宮など阿蘇社系列、③北野社など中央からの勧請神、④神宮寺、の分にわかれる。同じく除田の人給分には、政所給・図師<ずし>給・公文<くもん>給・年預<ねんよ>免・井料免・弁済使<べんざいし>給・惣追捕使<そうついぶし>給がみられる。なお、下地<したじ>の所在表示が里坪呼称であること、さらに小地名も併用して記載されている点が注目される。(春田)