それぞれの画像は、学術研究活動など非営利目的で個人的に利用することは自由ですが、転載・再配布などをされる場合は事前に許可を得る必要があります。詳細は取扱要領をお読みください。

242

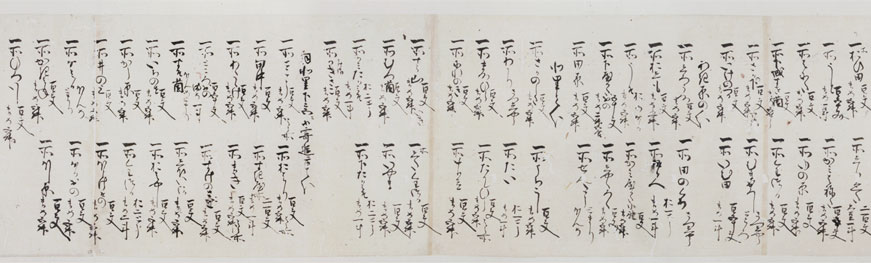

文明十六年(1484)八月廿八日

阿蘇十二社同霜宮最花米<しもみやはつおまい>注文 刊本289号 (4/9)

阿蘇十二社の各宮ごとに最花米(初穂料)を納めるべき在所と負担内容を記した正平年間(1346~70)の報告書を、神官の一太夫宗元・二太夫経忠・三太夫宗嗣の三名が書写したもの。最花米は神事祭料役として収取されるものであったが、本注文によれば、一宮は阿蘇山東部、二宮は小国郷、三宮は南郷、四宮以下は阿蘇谷の郷村に負担させている。負担物は最花米といっても籾での納入は水田地帯の阿蘇谷に限られ、畠地が多い山東・小国・南郷では麻や大豆が出され、さらに山東や小国では代銭納の進展がみられる。これを元亨元年(1321)三月三日の「阿蘇社進納物注文写」と比較すると、元亨段階での最花米(初米)は、国内各地の公領<こうりょう>から収納されたが、正平には最花米の収取対象は阿蘇本社領に限られ、負担物も生産性に応じて弾力的に、各宮ごとに地域を定め、収納使が直接各所を巡回して収取するなど、大きくその性格を変えたことが知られる。(春田)