それぞれの画像は、学術研究活動など非営利目的で個人的に利用することは自由ですが、転載・再配布などをされる場合は事前に許可を得る必要があります。詳細は取扱要領をお読みください。

延文六年(1361)二月廿二日

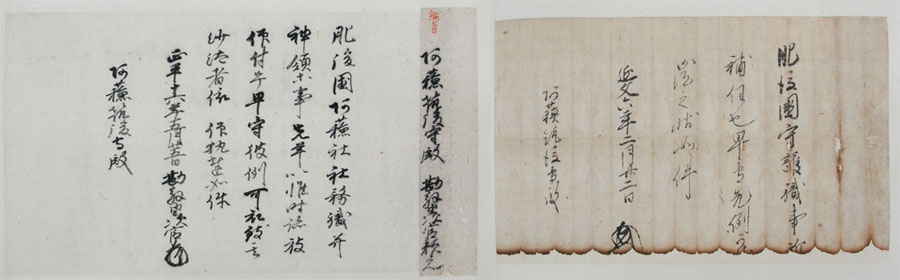

将軍家(足利義詮)御判御教書 刊本160号

室町二代将軍足利義詮が、阿蘇惟澄を肥後守護職に補任することを認めた御判御教書。前文書と同じ日付けだが筆跡は異なる。大友文書所収の「将軍家(義詮)御判御教書」によれば、大友氏時の挙状<きょじょう>によって氏時が有する守護職に惟澄を補任すること、代替地は闕所<けっしょ>がでたら与えること、もし惟澄が味方につかずに不忠をしたらこれまで同様に氏時が守護の勤めを果たすことが記されている。この年二月三日の「征西将軍宮(懐良親王)令旨写」で、惟澄を大宮司として認めた上で、阿蘇社務職ならびに神領を安堵しており、惟時死去後の南北双方による惟澄誘引策の現れであった。惟澄が基本的には南朝の立場を堅持したことは、この後も正平六年という年号の使用からもうかがわれる。その結果、氏時は守護職を取り戻し、翌年には惟澄嫡男の惟村を守護職に推挙する手を打つことになった。(柳田)

正平十六年(1361)五月廿五日

征西将軍宮(懐良親王)令旨 刊本161号

征西将軍懐良親王が、阿蘇惟澄に対して、阿蘇社務職ならびに神領など、死去した惟時の跡を安堵した令旨。奉者<ほうじゃ>の勘解由次官<かげゆのすけ>は懐良の側近五条頼元。かれは、大外記<だいげき>清原良枝の子で、後醍醐天皇から懐良の西国下向に同行するよう命じられ、かれの警固と教育にあたった九州南朝の中心的人物である。本令旨によって惟澄は南朝から大宮司の地位を承認されたことになるが、現実には困難であったことは、惟澄やその代官が社務職ならびに神領の遵行をしばしば求めていることからもうかがえる。(柳田)