それぞれの画像は、学術研究活動など非営利目的で個人的に利用することは自由ですが、転載・再配布などをされる場合は事前に許可を得る必要があります。詳細は取扱要領をお読みください。

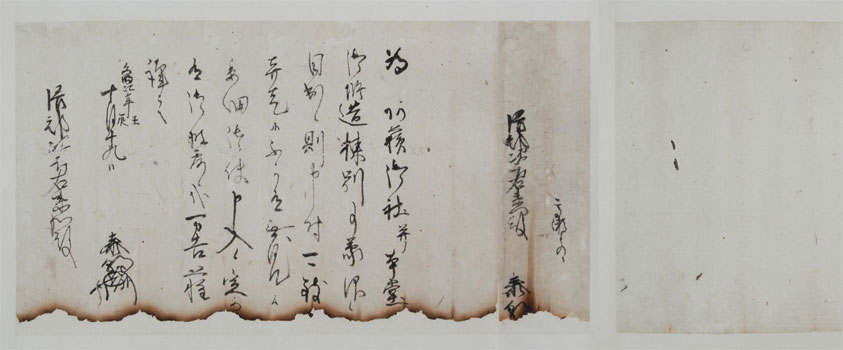

宇土為光書状 刊本273号 (2/2)

文明四年、宇土為光が菊池重朝の阿蘇山本堂造営の棟別銭徴収依頼に対し、承諾の意向を伝えた書状である。鎌倉時代以来、宇土を本拠とした宇土氏は菊池氏一族とされるが、宇土忠豊の時、守護菊池持朝の子の為光が養子に入り家を継いだ。彼は後に重朝と争い、次いで亡命した能運に代り、守護の座を入手するなど、国内の重大な紛争の一方の主役でもあった。

本文書の宛名が守護家老者の隈部氏であり、また阿蘇氏への伝言もよろしくとの追而書<おってがき>を加えているところに、国内の国衆の一人としての独立性よりも身内的な親近感を感じさせる文書である。(阿蘇品)

「文明四年」(1472)十月十九日

高瀬泰朝書状 刊本274号

高瀬泰朝書状(221)・肥前徳鶴丸書状(222)・詫磨重房書状(223)は文明四年、阿蘇社および阿蘇本堂造営の棟別銭徴収依頼について、承諾の意向を菊池重朝の老者に伝えた書状である。

高瀬泰朝は、南北朝期以来玉名郡高瀬を本拠とした菊池一族で、武時の子武尚を初代とする。

肥前徳鶴丸は、南北朝期以来玉名郡玉名荘を本拠とした菊池一族。この家は武時の子武澄を初代とし、代々肥前守を称し、宗家に次ぐ家として重んじられたが、後嗣が絶え、持朝の子為安が家名を継いだ。為安は寛正六年高良山合戦で討死し、幼名の彼はその子であろう。

詫磨重房は、大友系詫磨氏に代って詫麻郡を本拠とした菊池一族で持朝の子為房が初代とされる。重房はその子とみられる。

彼らは菊池氏直轄領の肥後北部七郡内に本拠を持つ領主であるが、家臣ではなく一族であるので、一応老臣から棟別銭徴収の依頼があり、それに対する返書であるとみられる。(阿蘇品)