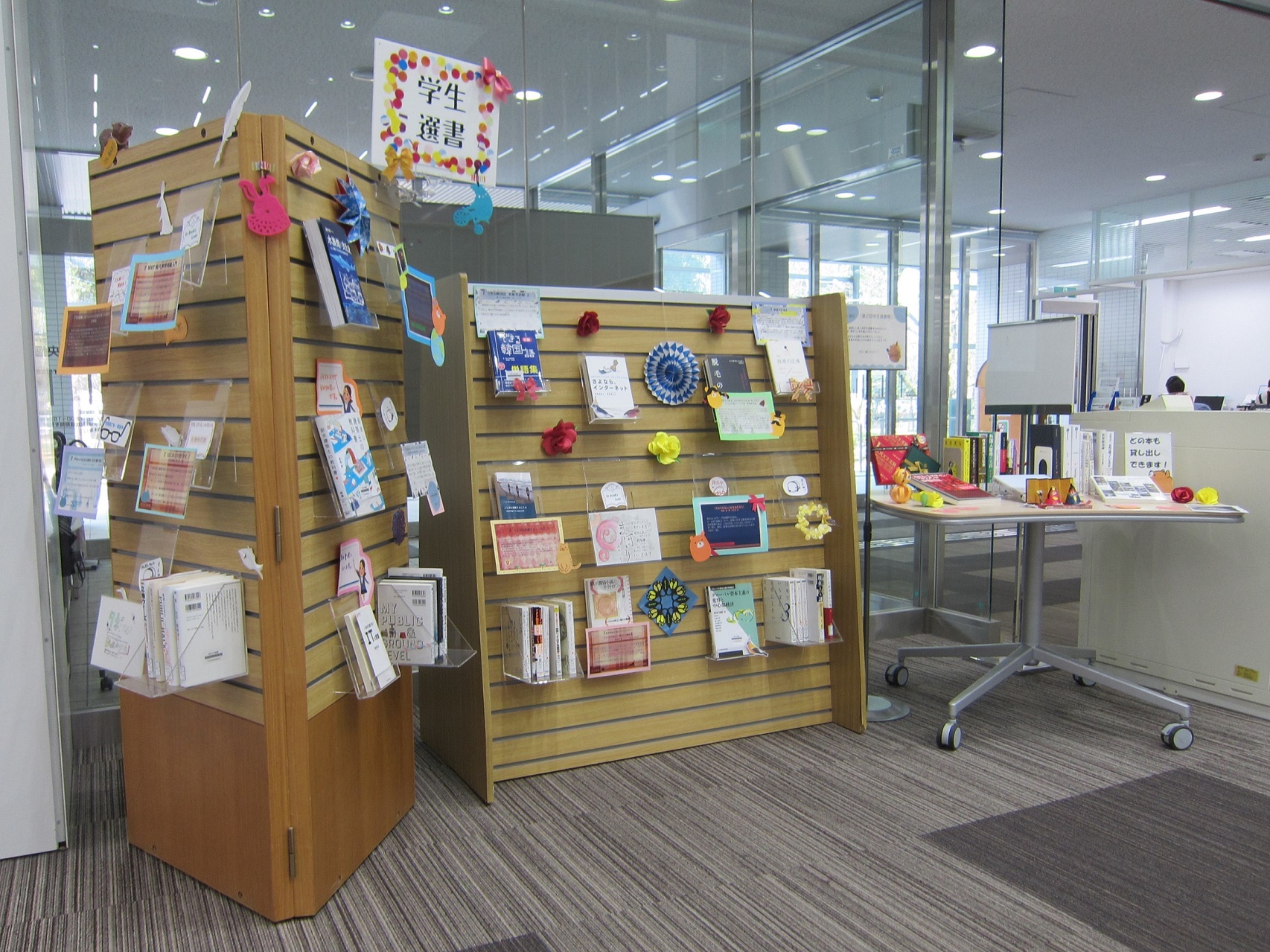

「科学道100冊」

期間:令和2年3月6日(金)~4月中旬

場所:附属図書館中央館1Fロビー

今回のロビー展示は、

理化学研究所(理研)と編集工学研究所による組織「科学道100冊委員会」が実施している、

「科学道100冊プロジェクト」にて作成された選書リスト「科学道100冊 2019」をもとに開催します。

「科学道100冊プロジェクト」とは、

『"書籍を通じて科学者の生き方・考え方、科学のおもしろさ・素晴らしさを届ける"事業』です。

「科学道100冊 2019」は、旬のトピックなど3つの軸で選んだ「テーマ本」50タイトルと、

時代をこえる良書として選んだ「科学道クラシックス」50タイトルの合計100タイトルで構成されています。

2019年の3つのテーマは「元素ハンター」「美しき数学」「科学する女性」です。

---

「科学道100冊」について詳しくはこちらから↓

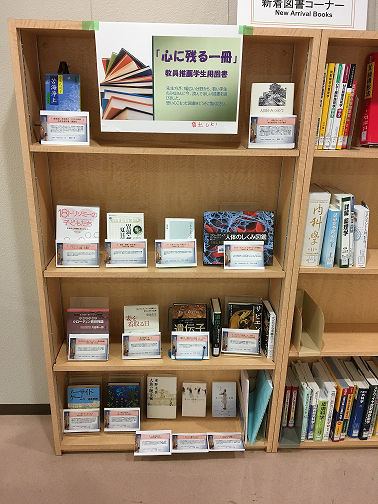

今回のロビー展示では、

「科学道100冊 2019」書籍リストにある、100タイトルのうち、

中央館に所蔵のある、74タイトル(80冊)を展示しています。

【展示図書リストは こちら から!】(請求記号順に並んでいます)

ぜひご覧ください!

☆展示されている本はすべて借りることができます!