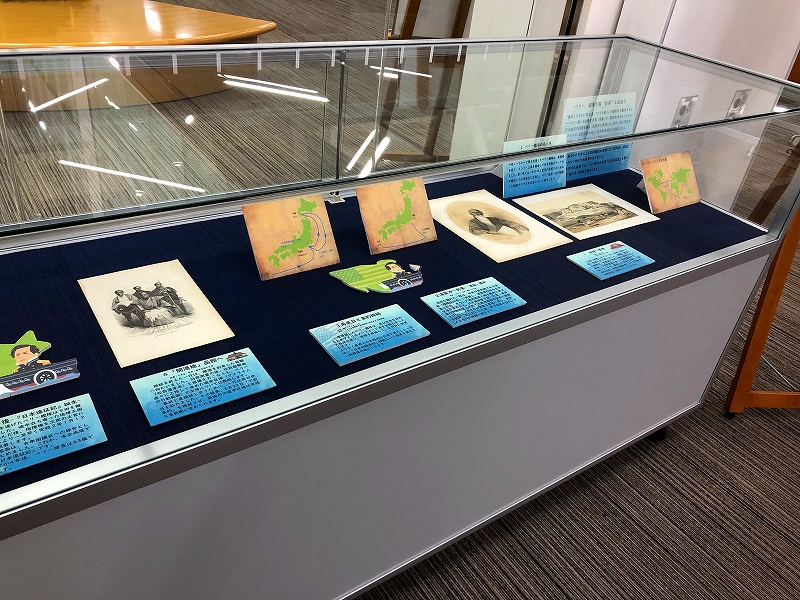

館内展示(1階 ラーニングコモンズ)

❝嘉永3(1853)年6月、アメリカ東インド艦隊司令艦長マシュー・ペリー率いる4隻の軍艦「黒船」が、開国を求めるフィルモア大統領の国書を携え、浦賀沖に来港した。翌年に再び現れたペリーは、条約交渉を迫り、日米和親条約の締結に至る。❞

開国の一幕として語られる「黒船来航」は、歴史教科書にも掲載される有名な事件です。しかし、幕府との交渉による条約締結の前後には、教科書には収まり切れない様々な出来事がありました。

本企画展では、ペリー艦長の記録『日本遠征記』を取り上げ、彼の長い船路と幕末の日本を紹介します。

企画展名物!『解説シート』

ペリー艦長一行が経験した極東アジア・幕末日本の姿を確認したい方は、展示会場へどうぞ!

嘉永6(1853)年、マシュー・ペリー率いるアメリカ東インド艦隊が浦賀沖にあらわれたことは、日本史上において一画期となった。島原天草一揆以降、江戸幕府はオランダと中国と日本の法令を遵守することを前提に長崎で貿易し、朝鮮と琉球、蝦夷と交流することで、日本を中心として対外関係を築いていた。日本型華夷秩序“ともいうべき国際関係が、ペリーによる交易交渉の申し出により転換を余儀なくされる。日本でこれまで営まれてきた“鎖国”状態から脱することを意味し、国内は動揺することになった。

ペリーの来航をきっかけに、日米和親条約、日米修好通商条約を締結したことで、日本は関税自主権を喪失、領事裁判権を認めるなどといった不平等な関係にあった。その後、イギリス・フランス・ロシア・オランダとも同様の条約を結ぶことになり(安政五ヶ国条約)、鎖国から開国を迎えた日本には厳しい現実が突きつけられる。政治・外交・経済にとどまらず、日本古来の文化・風俗・芸術などにも影響を与えることになった。

こうした状況をつくったのは言うまでもなくペリーである。ペリーは海軍の軍人であるとともに、条約交渉に臨んだ外交官でもあった。その一方で、研究者としての側面もあったことはあまり知られていない。ペリーは、帰米後、米国政府の要請に応じて『日本遠征記』全3巻を1856年に編纂する。これまで日本の情報は滞在を許されていたオランダ商館員たちによるものが中心だったが、日本を目の当たりにしたペリーから発せられる内容は新しい視線を持つものとして評価されている。

『日本遠征記』には日本の産業や風俗などを詳しく記述するとともに、その様子を描いた挿絵が所収されている。本企画展ではこの挿絵に注目し、ペリーの目に映り、海外で紹介された江戸時代の日本社会を取り上げる。現在とは異なる日本の情趣をみることで、連綿と続く日本の伝統文化と、その源流を再認識してもらえる機会となれば幸甚である。

令和元(2019)年11月27日

熊本大学大学院人文社会科学研究部

准教授 安高 啓明